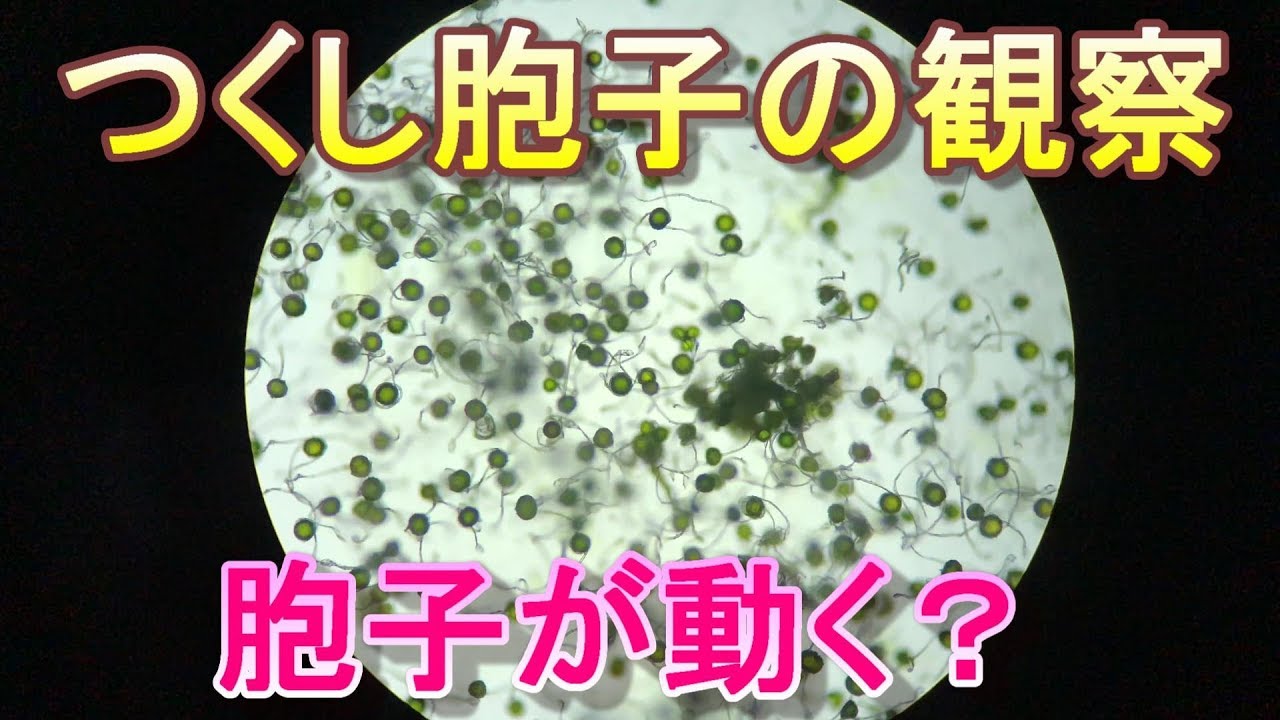

方法 ツクシの頭部の「胞子のう」からでた胞子をシャーレに落とす。 それを筆で少量スライドガラスの上にとる。 カバーガラスをかけずに静かにステージにのせ、150倍で検鏡する。 このとき、ステージに顔を近づけ、胞子に静かに息を「ハアー」と吹きかけてみる。 高倍率 (600倍)で胞子を観察し、スケッチをする。 ツクシの胞子150倍 ツクシの胞子600倍スギナ(トクサ科) Equisetum arvense 春、栄養茎に先立って胞子茎が出現する。 胞子茎は「つくし」と呼ばれて食用とされる。 胞子茎の先端は胞子嚢(胞子の袋)をつけた穂になっている。 緑色の胞子を散布した胞子茎は間もなく萎れる。 スギナはトクサ科トクサ属の多年生草本で、国内では北海道から鹿児島県、国外では北半球の広い範囲に分布します。 人家の 成長すると、ツクシの穂先にある小さな胞子嚢(ほうしのう)が開き、中から胞子が出てきますが、その数、なんと140万~2万。 風に乗り飛んで行った無数の胞子は湿地に落ちると、水分を含んで発芽し、 前葉体(ぜんようたい) という植物になります。

イヌスギナ Equisetum Palustre L

つくし 胞子嚢

つくし 胞子嚢-抄録 ハナワラビ属はヒメハナワラビ亜属,オオハナワラビ亜属,アリサンハナワラビ亜属,ナツノハナワラビ亜属の 4 亜属からなる (加藤・佐橋,1977)亜属間の類縁関係については,共通柄の長さ,分布,葉の大きさ,胚および維管束の性質からオオハナワラビ亜属が日本大百科全書(ニッポニカ) 胞子嚢群の用語解説 シダ植物において、胞子嚢が数個ないし多数が集合したものをいい、胞子葉の下面(表面生)または縁辺(縁辺生)に生じる。胞子嚢群がつく部分を胞子嚢托(たく)receptaculeという。胞子嚢群が生じる位置は葉脈との関係で、頂生(葉脈の先端

道ばたに見る春の草たち イタドリ ツクシ

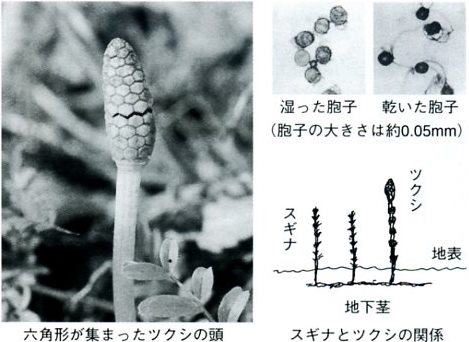

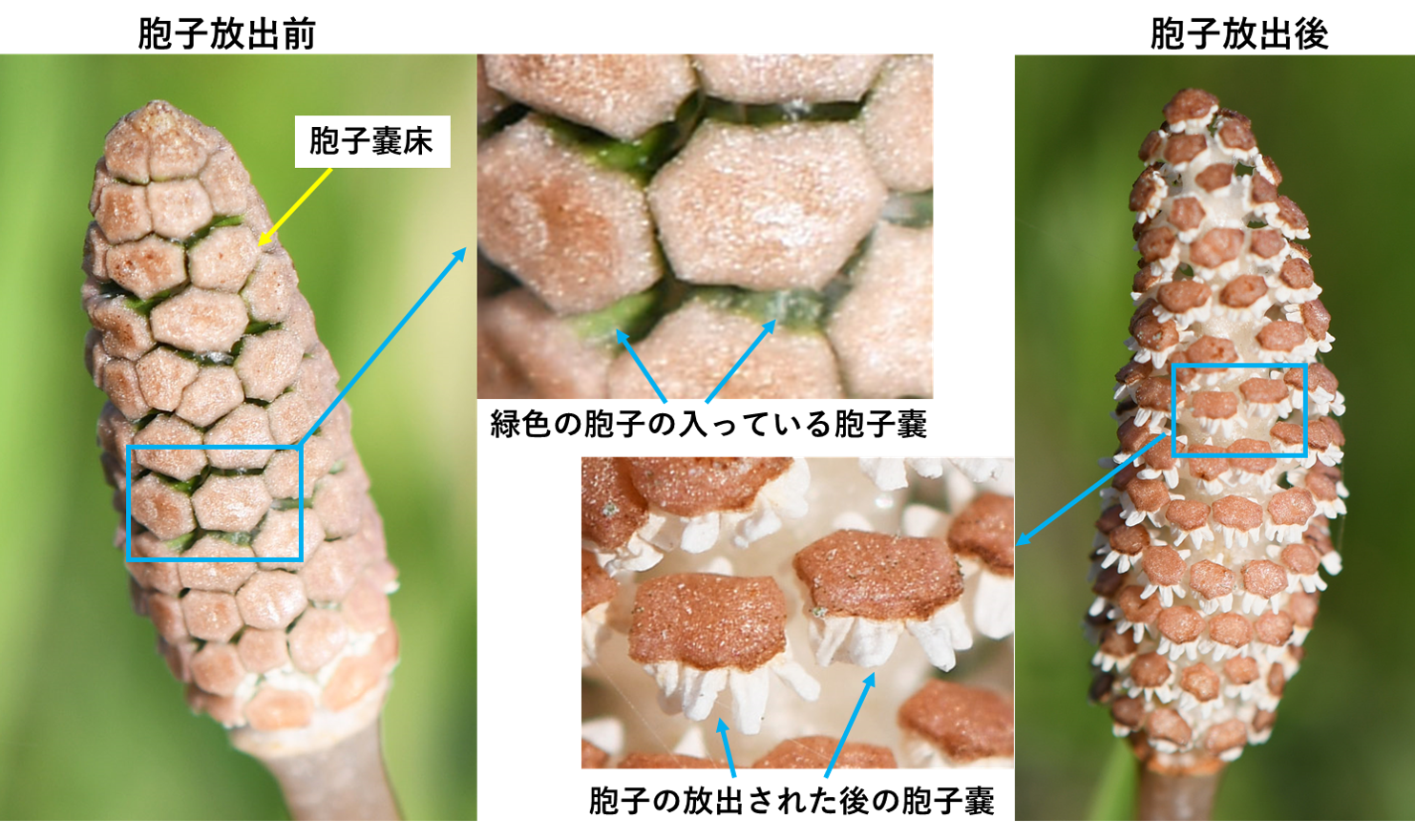

胞子茎の先端には長円錐形の胞子嚢穂がつく。 胞子嚢穂表面の小さい6角形の区画は胞子嚢托で、 その裏面に胞子嚢をつける。 山菜としては、胞子を散らす前の若いものを利用する。 まず、葉が集まってできた「はかま」を取り除き、 あく抜きのため胞子葉はふつう栄養成長を行う茎の先端に付けるが、スギナ Equisetum arvense では胞子葉をつける胞子茎が栄養茎と分化しており、特にツクシと呼ばれる 。胞子嚢は胞子嚢床 (胞子嚢托 、 sporangiophore )と呼ばれる枝状構造に頂生し、ほとんどの場合に胞子嚢胞子嚢床聞に隙間が生じた時点(以下,胞子嚢穂裂 開時)の胞子茎長を調査した 実験 3 胞子茎の採取時期と伸長能力の関係 10 年10 月24 日から 11 1 2日までの期間, 1週間毎にセンター内のスギナ群落から胞子茎を 10

頂端apexに裸胞子嚢を具えたTelomeが立体的に密集し、外側Telome系は不稔となり相互合着し杯状体となり中心部胞子嚢にTelomeか杯状体が合着し珠皮を形成(説) → 1948以降 1 花器官の位置関係 例外がない ↑ 雌蕊群 gynaecium ↑ 雄蕊群 androecium ↑ 花被 perianth 2 昨年、ツクシが見られた場所を通るたびに「ツクシはまだかな~」と見続けてきた。あっ! ツクシ! でも、こんなに伸びてる。2~3日おきに見ているのに‐いつの間に出てきたのだろぅ・_・?) 胞子嚢床が開いて胞子がでてしまっている 緑色部分は胞子裂片の幅はホソバナライシダより幅広く、楕円形、鈍頭。 胞子嚢群は裂片の切れ込み近くの脈上につき、苞膜は腎円形で、ふつう全縁で、径1~15mm。 染色体数n=の4倍体。 ホソバナライシダ ( A borealis )は裂片の幅が狭く、小羽軸上に毛はほとんどなく、葉柄には鱗片が多くつき、苞膜は径1mm以下。 ヒロハナライシダ ( A quadripinnata subsp fimbriata )は稀で、苞膜

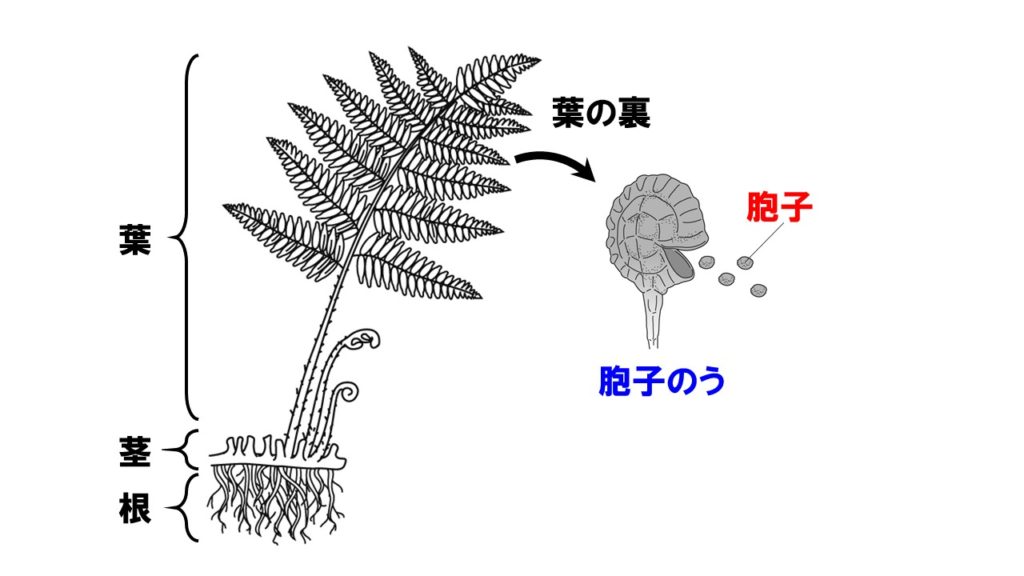

ベニシダの葉裏につく胞子嚢群 1 内容 シダ植物の胞子嚢や前葉体を観察することで,生活環や生殖の方法などでシダ植物は種子植物と 異なった点をもつことを学ぶとともに,活動を通して,身近な自然に対する興味・関心を高める。 シダ植物羊歯類 leptosporangiate大多数 ⇒ 胞子嚢発達からみると両者は進化の道を分枝したものとみなせる Sori (pl sorus) 葉裏側にできる 環帯(口環) annulus (pl annuli) 胞子嚢につく1列の細胞からなる組織。乾燥で伸び温度が上がると縮み、その動きで胞子放出。スギナ(ツクシ)(杉菜(土筆)) 全国の平地や山地に普通。 地上茎は食用にもなるツクシと呼ばれる胞子茎、その後に出るスギナとよばれる栄養茎がある。 栄養茎は節で枝分かれし、内部は中空。 葉は退化して節の部分に鞘状となっている。 俗に袴(はかま)と読んでいる部分が葉。 胞子嚢床が開いている。 横断面の下側。 胞子嚢から胞子が出る。

豊田ホタルの里ミュージアム スギナについて その スギナは葉を持ち光合成して栄養を作る 栄養茎 と 胞子のう穂 があり胞子 を出 胞子茎 つくし の2種類の役割の異なる茎が地下茎から出てます ただ 栄養茎の頂端から胞子のう穂が出る場合もあります

ツクシは誰の子 Flom 仙台

胞子嚢がつく縮れた裂片には鱗状の偽包膜が2列に 並んでいる偽包膜の中にラグピーポール状の胞子嚢 が1個入っている熊本大学構内では,日当たりの良 い場所で,植え込みなどに巻きついて生育する胞子 がついている葉は縁が縮れる胞子を投げる シダの秘密 昼でも薄暗い、林の中。 そんな林の下にも、さまざまな植物が葉を広げています。 のこぎりのようなぎざぎざした葉は、シダです。 雨の多い日本では、多くの種類を見ることができます。 シダが殖えていくしくみを見てみ胞子を射出する胞子嚢(連続写真)。環帯が逆方向に反り返り、胞子嚢は大きく裂けて胞子を含む部分が反り返る。一瞬で環帯が元に戻り、胞子が投げつけられるように飛び出す。 (videoタグによる動画) (videoタグによる動画) 動画 胞子を出し尽くした胞子嚢は

スギナ ツクシ

出ました 土筆君 目指せ毎日一万歩

胞子嚢群は中肋寄りにつく 胞子嚢群は中肋寄りにつく 胞子嚢群は中肋と辺縁の中間につく 胞子嚢群はやや辺縁寄りにつく 胞子嚢群は小脈の外側半分、辺縁寄りにつく 基部鱗片は黒褐色~茶褐色で辺縁に突起があり、宿存性 基部鱗片は アマモシシラン胞子嚢群 村の緊急雇用対策事業での作業参考検索03 トクサ科『トクサ属』 a夏緑性 b茎は2形;胞子茎(ツクシ)は、葉緑体をもたず、分岐しないスギナ b茎は2形にならない;胞子嚢穂は主茎の先端につけるイヌスギナツクシの頭の部分は少し苦い。 胞子嚢は左写真の六角形の一つひとつであり、袋の底が六角形で表から見える格好になっている。 袋の開口部は袋の付け根側にある。 胞子が熟すと頭の部分に亀裂が入り、次第にその間隔が開く。 胞子嚢の中には胞子が詰まっており、胞子は緑色をしている。 顕微鏡(倍率×100~0)で胞子を観察するには、スライドグラスの上に

春の風物詩 土筆 ツクシ を楽しむ 3億年も続いてきた生命 S Kサウンドクリエイト

スギナの胞子嚢 ツクシ の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

胞子嚢群は中肋寄りにつく 胞子嚢群は中肋寄りにつく 胞子嚢群は中肋と辺縁の中間につく 胞子嚢群はやや辺縁寄りにつく 胞子嚢群は小脈の外側半分、辺縁寄りにつく 基部鱗片は黒褐色~茶褐色で辺縁に突起があり、宿存性 基部鱗片は黒褐色で全縁ツクシオオクジャク( D handeliana )は全体小型で、鱗片は淡い茶色、上部羽片は急に狭くなって頂羽片状の部分をつくる。 ソーラスは小さく、縁に沿って2列に並ぶ。分布は山口県、高知県、九州。 ツクシイワヘゴを片親とする推定自然雑種に以下のものがある。

地面から次々とツクシが顔を出してきています スギナは 春にツクシという胞子茎を地下茎から伸ばして 胞子を放出します しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

つくしと六角形 さくさく Note

飛び出す胞子 ツクシの秘密 ミクロワールド Nhk For School

スギナ とよあけの自然 豊明市

教室博日記 スギナ つくし

地面から次々と顔を出していたスギナの胞子茎ツクシ 深大寺周辺での自然観察 その15 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 ツクシの胞子の観察

スギナの観察

シダ植物

いきもの観察 飼育等 ブログ つくし観察

スギナ Equisetum Arvence トクサ科 Equisetaceae トクサ属 三河の植物観察

スギナ

つくしと六角形 さくさく Note

学習のめあて 花や葉 茎 根の観察記録に基づいて それらを相互に関連付けて考察し 植物が体のつくりの特徴に基づいて分類できることを見いだすとともに 植物の種類を知る方法を身に付ける 新学習指導要領 シダ植物やコケ植物の観察を行い

ツクシの生態と美味しい食べ方 株式会社バイオーム

中1理科 シダ植物とコケ植物のポイント Examee

スギナ

スギナ ツクシ むしめがねのちょっといいやつ 顕微鏡生活

教室博日記 スギナ つくし

モリガメの しただ写真塾 Ssブログ

はるなつあきふゆ夕菅の庭 Ssブログ

ツクシの生態と美味しい食べ方 株式会社バイオーム

イヌスギナ Equisetum Palustre L

ツクシがたくさんのぞいています スミレ ミツバチ アカトンボとムツゴロウ佐賀で見つけた色々

イヌスギナ Equisetum Palustre L

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

41 Best 胞子嚢 Images Stock Photos Vectors Adobe Stock

羊歯植物 シダ

スギナなど胞子

スギナ 杉菜 トクサ科 トクサ属 野田市ホームページ

神戸の自然シリーズ3 神戸のシダ 前ページへ 目次へ 次ページへ スギナ 水中と陸上を結ぶシダらしくないシダである 3月 ツクシ 誰の子 スギナの子 スギナ 誰の子 ツクシの子 という詩はご存知であろう 春先きには スギナは

道ばたに見る春の草たち イタドリ ツクシ

雑草の春 1 ツクシの話 自然観察大学ブログ

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 ツクシの胞子の観察

スギナ

1

いきもの観察 飼育等 ブログ つくし観察

スギナ ツクシ

ツクシ 胞子飛散状況の写真素材

スギナの観察

雑草の春 1 ツクシの話 自然観察大学ブログ

スギナ 能代市風の松原植物調査

ツクシ旅に出る スギナの胞子 山の草とか花とか虫とか

スギナ ツクシの頭部 胞子放出後の胞子のう穂 写真素材 ストックフォトのアフロ

京都九条山自然観察日記 ツクシ スギナ

植物記61 スギナとフサスギナ

重井薬用植物園 おかやまの植物事典

Sugina

スギナの花粉 里山ワンショットぎゃらりー

ツクシ 頭部aの断面 胞子のう穂 2 2 写真素材 ストックフォトのアフロ

京都九条山自然観察日記 ツクシ スギナ

つくし 2 新 近畿植物同好会掲示板 1426

雑草の春 1 ツクシの話 自然観察大学ブログ

スギナ

ロクトの庭だより 春の芽生え シダ編

ツクシを食べる あー 生きるの楽しいなあヒャクショー

ツクシ 胞子嚢床のすき間が少しずつ開きはじめる の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

胞子を飛ばした後のツクシに近づいて 多摩の自然 写真散歩

つくし胞子 スロー動画 Mov Youtube

はるなつあきふゆ夕菅の庭 Ssブログ

ツクシ スギナ 閉鎖 Strobilus 胞子嚢 テクスチャ の写真素材 画像素材 Image

ツクシは誰の子 Flom 仙台

ツクシ胞子の観察 らくらく理科教室

胞子嚢 が出てきた 毎日が日曜日 楽天ブログ

スギナ

ツクシ胞子の観察 らくらく理科教室

神戸の自然シリーズ3 神戸のシダ 前ページへ 目次へ 次ページへ 4 前葉体を見る 身近なシダの胞子をまき 発芽させ 前葉体からさらに有性生殖を行い胞子体へと育っていく過程を観察しよう スギナの項で その生活史をみたが ここでいま一度 シダ

3

畸形のツクシ胞子嚢穂 苔とキノコの雑記帳

スギナ Wikipedia

スギナ ツクシ むしめがねのちょっといいやつ 顕微鏡生活

第四十七回 スギナ ツクシ 19年03月24日 ひょうたん沼の四季 鶴ケ谷市民センター 宮城野区 仙台市市民センター

トクサはスギナの仲間 井伊影男の植物観察

胞子のう

桑名市総合医療センター 3月 土筆

スギナ ツクシ むしめがねのちょっといいやつ 顕微鏡生活

ツクシ 胞子嚢床のすき間に緑色の胞子がある の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 ツクシの胞子の観察

美澄博雅 シダ植物のスギナ つくし 胞子の飛んだあとのカラの白い胞子嚢が歯のように見える しだれるが語源らしい 白い歯とは関係がない 地上の植物の先輩だろうか 地面に転がって T Co Zcrpspep6v

つくしについてですが 頭の部分 胞子嚢 が緑のやつと 茶色っぽいやつがあった Yahoo 知恵袋

ツクシの胞子の観察 Youtube

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 ツクシの胞子の観察

スギナの観察

O Xrhsths 神代植物公園 ニュース Sto Twitter スタッフより 園芸係 はぎ園の斜面でみつけた ツクシ 胞子嚢 穂 のうすい という器官をつけた黄褐色の胞子茎をツクシと呼び 胞子を散らし枯れると緑の栄養茎を出します ツクシも含めて植物名は スギナ トクサ

シダ植物 ラスカルのブログ

スギナ ツクシ

スギナの胞子茎 ツクシ 土筆 シダ植物 トクサ科トクサ属スギナ

火星人 ミクロ探偵団 ミヤマ株式会社 環境分析測定 リサーチ

瀬谷の生き物だより 112 文 清水道夫 瀬谷環境ネット 写真 中村多加夫 同上 瀬谷区 タウンニュース

スギナの花粉 里山ワンショットぎゃらりー

スギナとは コトバンク

イヌスギナ

中1理科 シダ植物とコケ植物のポイント Examee

つくし 土筆 の胞子嚢と胞子の写真素材

イヌドクサ

ツクシ 春の風物詩です

スギナの胞子茎 ツクシ 土筆 シダ植物 トクサ科トクサ属スギナ

0 件のコメント:

コメントを投稿